カポジ肉腫関連疾患の発症機構の解明と予防および治療法に関する研究

アンケート結果

HIV に合併するHHV-8関連疾患の発生および治療実態調査

-全国HIV診療拠点病院アンケート調査2023年(第2回)-

| 研究分担者: | 照屋勝治(国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター) |

| A 研究目的 | ART時代以降のHHV-8関連疾患の発生動向の変化を把握する。 |

| B 研究方法 | 2023年2月15日から3月15日の期間に、全国HIV診療拠点病院に対して質問票の送付によるアンケート調査を実施した(資料1)。2017年1月1日から2022年12月31日までの期間で各施設で経験したHHV-8関連疾患(カポジ肉腫、HIV関連多中心性キャッスルマン病(MCD)、KICS:KSHVassociated inflammatory cytokine syndrome)について調査を行った。 |

| C 研究結果 | アンケート送付施設:381施設 回答施設:158施設(回答率:40.9%) 集計患者数:カポジ肉腫 161例、MCD 11例、KICS 2例 |

1. カポジ肉腫(KS)

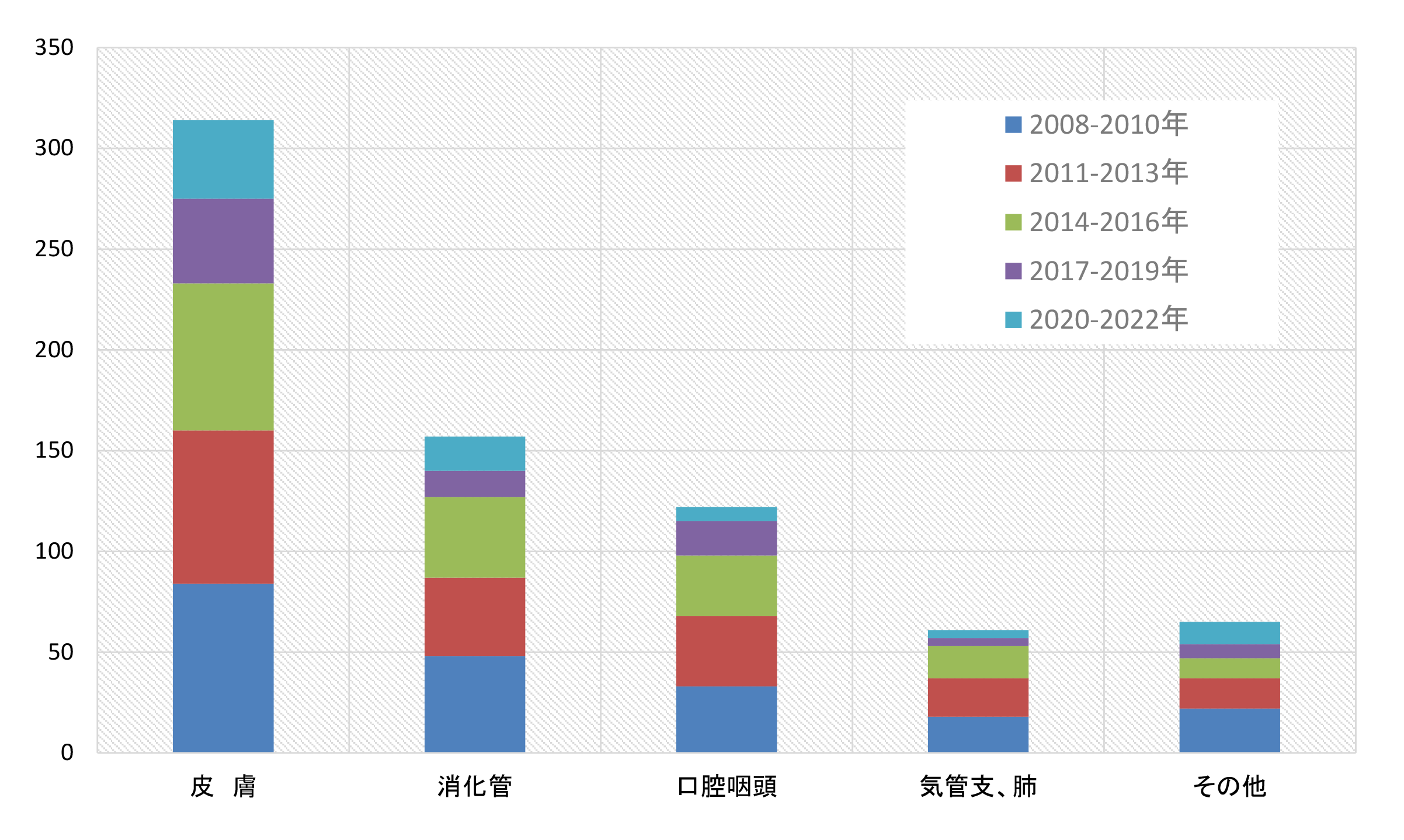

KSの病変部位別の発生数(重複あり)を図1に示す。2008年~2022年の期間を3年毎に区切った積み上げグラフとした。重複を含め全719病変が集計された。皮膚病変(n= 314)が最も多く、続いて消化管病変(n=157)、口腔咽頭病変(n=122)、気管支・肺病変(n= 61)の順に頻度が高かった。各期間毎の報告病変数は、2008-2010年 205件、2011-2013年 184件、2014-2016年 169件、2017-2019年 83件、2020-2022年 78件と経年的な減少傾向が持続していた。日本におけるAIDS報告症例の減少を反映していると考えられる。

図1. 病変部位別の発生数

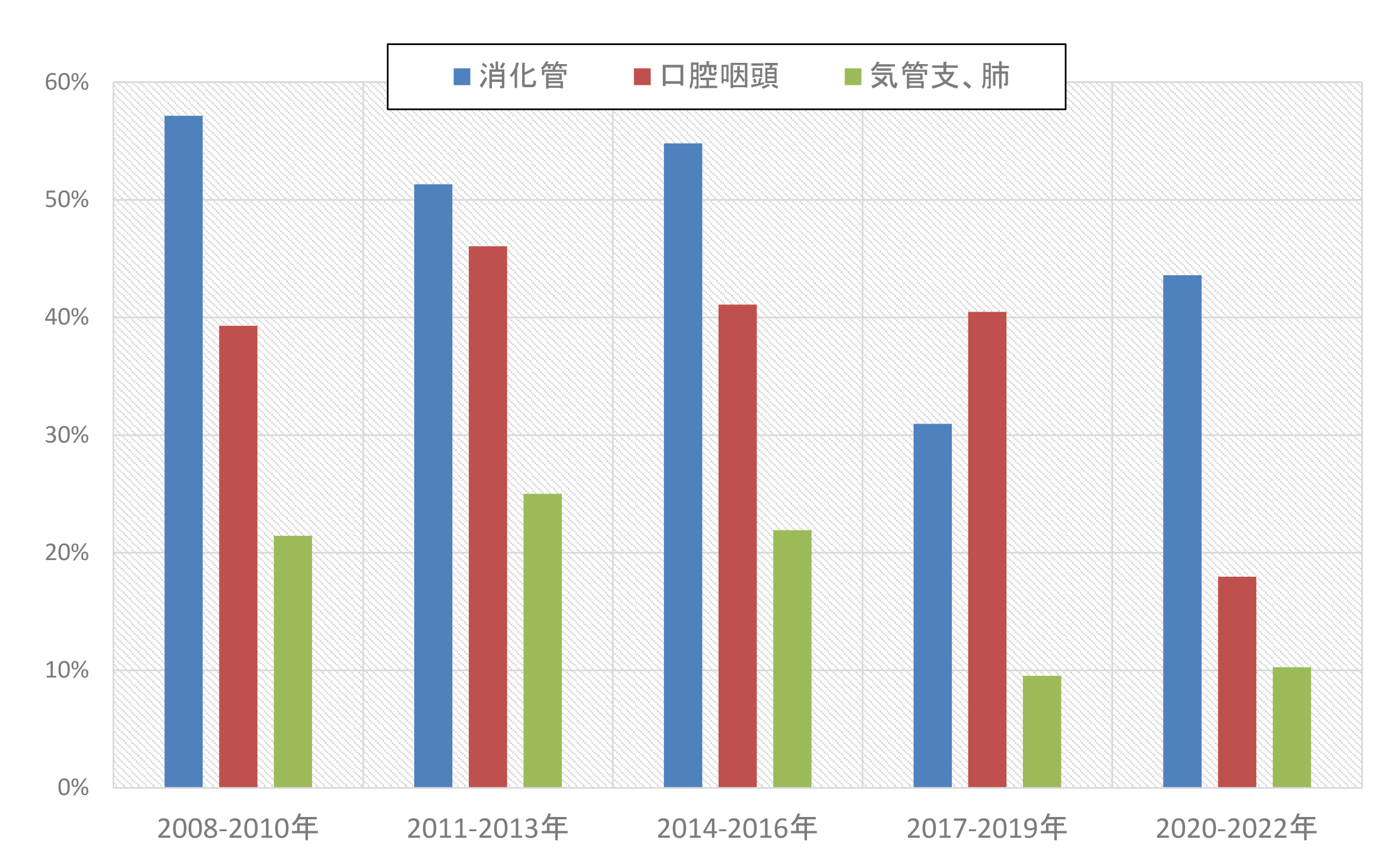

2) 病変部位別罹患頻度の経時的変化

皮膚病変は全例で見られる病変部位であると想定して、皮膚以外の病変部位の罹患頻度につき、経時的変化を検討した(図2)。各病変部位の頻度は、消化管病変が51-57%、口腔咽頭病変が39-46%、気管支・肺病変が21-25%で2008年から2016年まで持続したあと、2017年以降はいずれの病変部位の頻度も減少傾向が見られた。特に口腔咽頭病変、気管支・肺病変の合併頻度は半減に近い大きな減少傾向が見られた。

図2. 皮膚以外の病変部位の罹患頻度の経時的変化

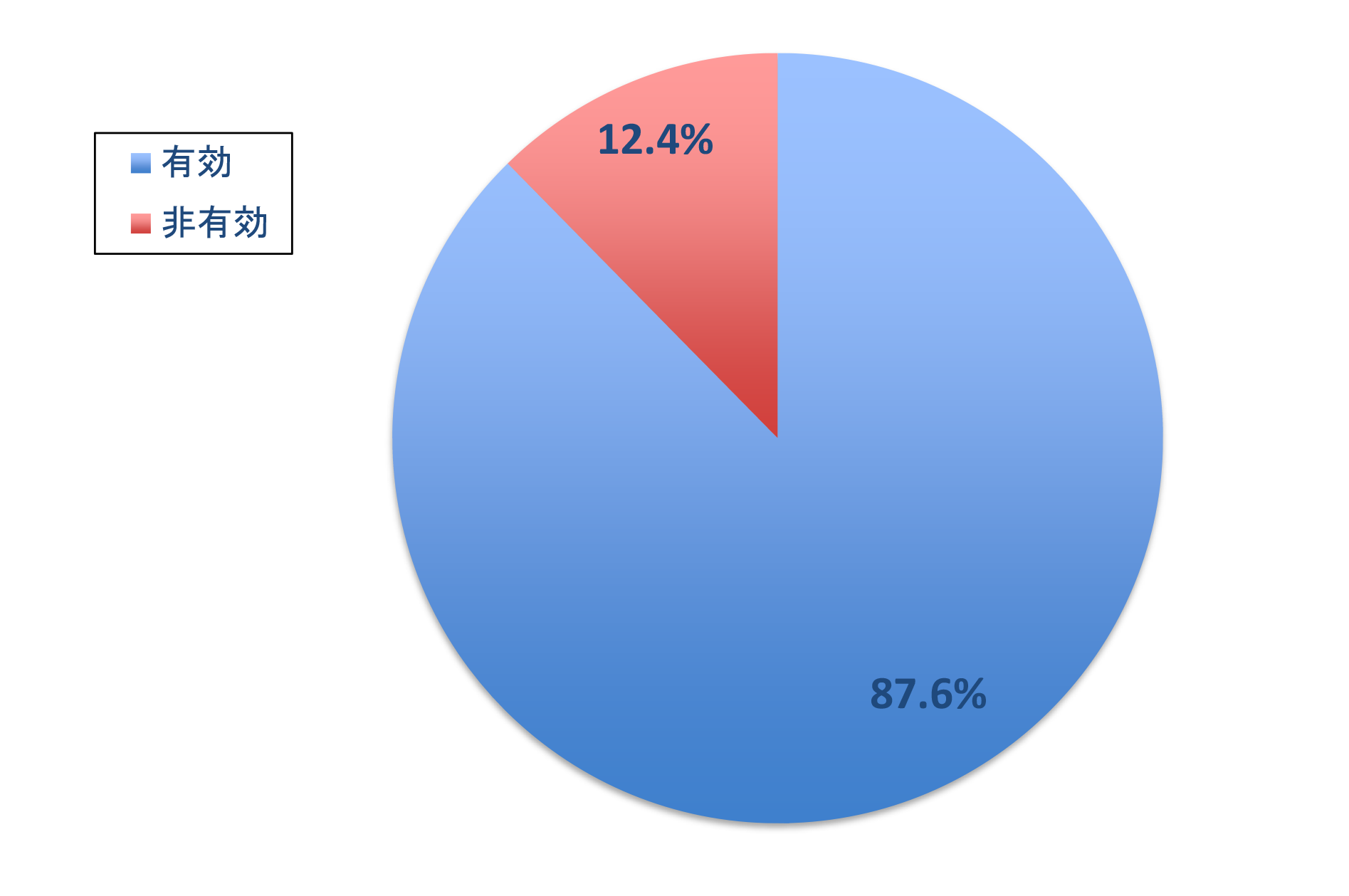

3) リポゾーマルドキソルビシン(ドキシル)の治療効果

ドキシルによる治療が行われていたのは156例であった。全症例数を314例(全例で皮膚病変は見られたと仮定)とすると、49.7%の患者に対してドキシルによる化学療法が行われたと推定された。診断後1年時点の有効率判定は、87.6%で病変の縮小効果を認め「有効」と判断されたが、12.4%は不変もしくは病変の増大を認め「非有効」と判断されていた。

図3. リポゾーマルドキソルビシン(ドキシル)の治療効果

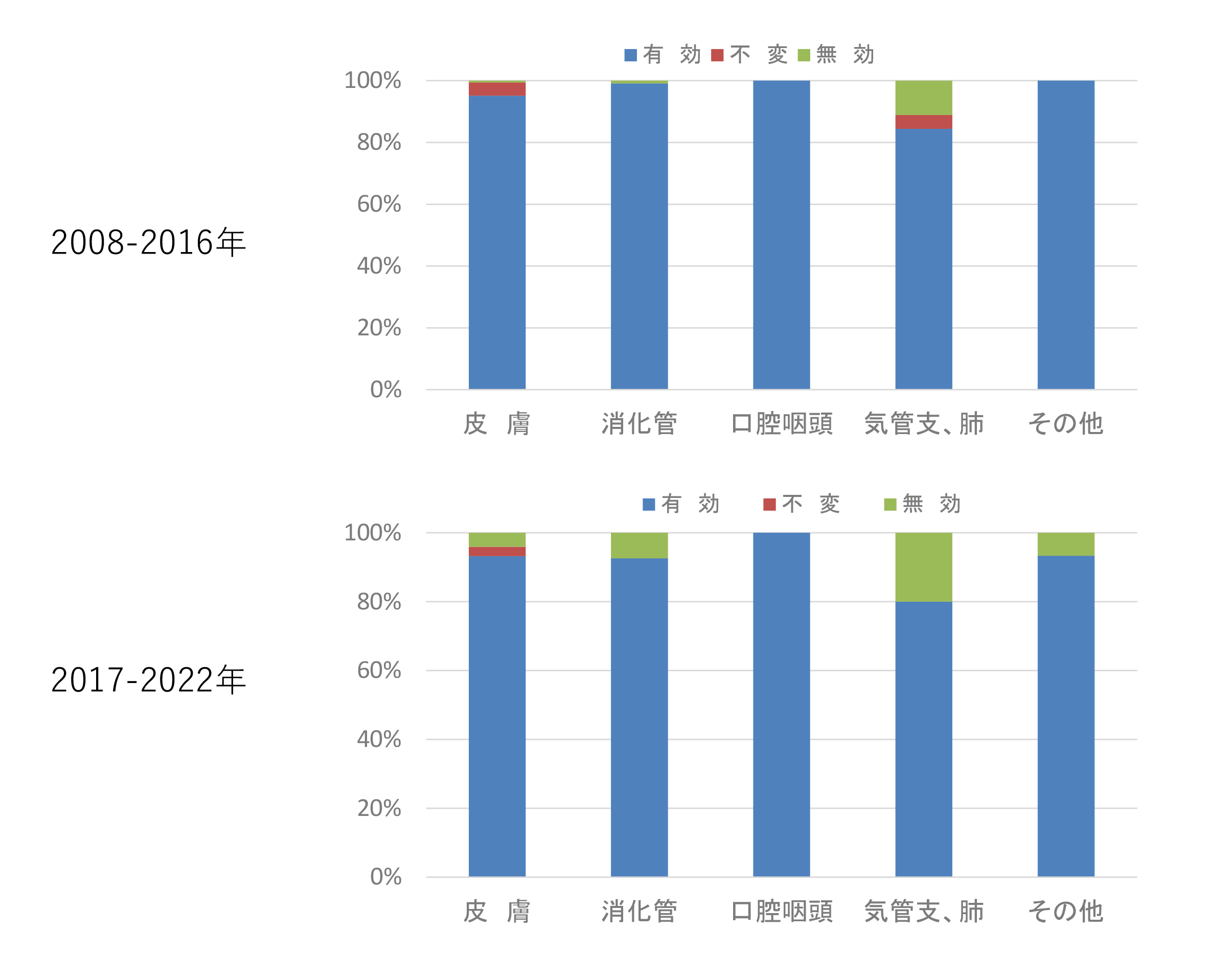

4) 病変部位別の診断後1年時点の予後

2008年-2016年の第1回調査では、全558病変のうち、診断後1年時点の予後が判定できたのは463病変(82.9%)であり、11.1%が無効、4.4%が不変と判定されていた。特に気管支・肺病変の予後不良が際立っていた。

予後に関しては、ARTの治療成功率の向上、導入時期の早期化が進んでいる事から、第1回調査結果とは統合せず、今回の第2回調査(2017年- 2022年)で個別に評価を行った。全161病変のうち、診断後1年時点の予後が判定できたのは147病変(91.3%)であり、4.9%が無効、1.4%が不変と判定されていた。特に気管支・肺病変の予後不良は第1回調査と同様の結果であったが、他の病変部位の治療成績は第1回調査よりも悪化傾向であった(図4)。ARTの早期導入が1年後のKS病変のコントロールについては有効に作用していない可能性が示唆された。今後も調査の継続が必要であると考えられた。

図4. 病変部位別の診断後1年時点の予後

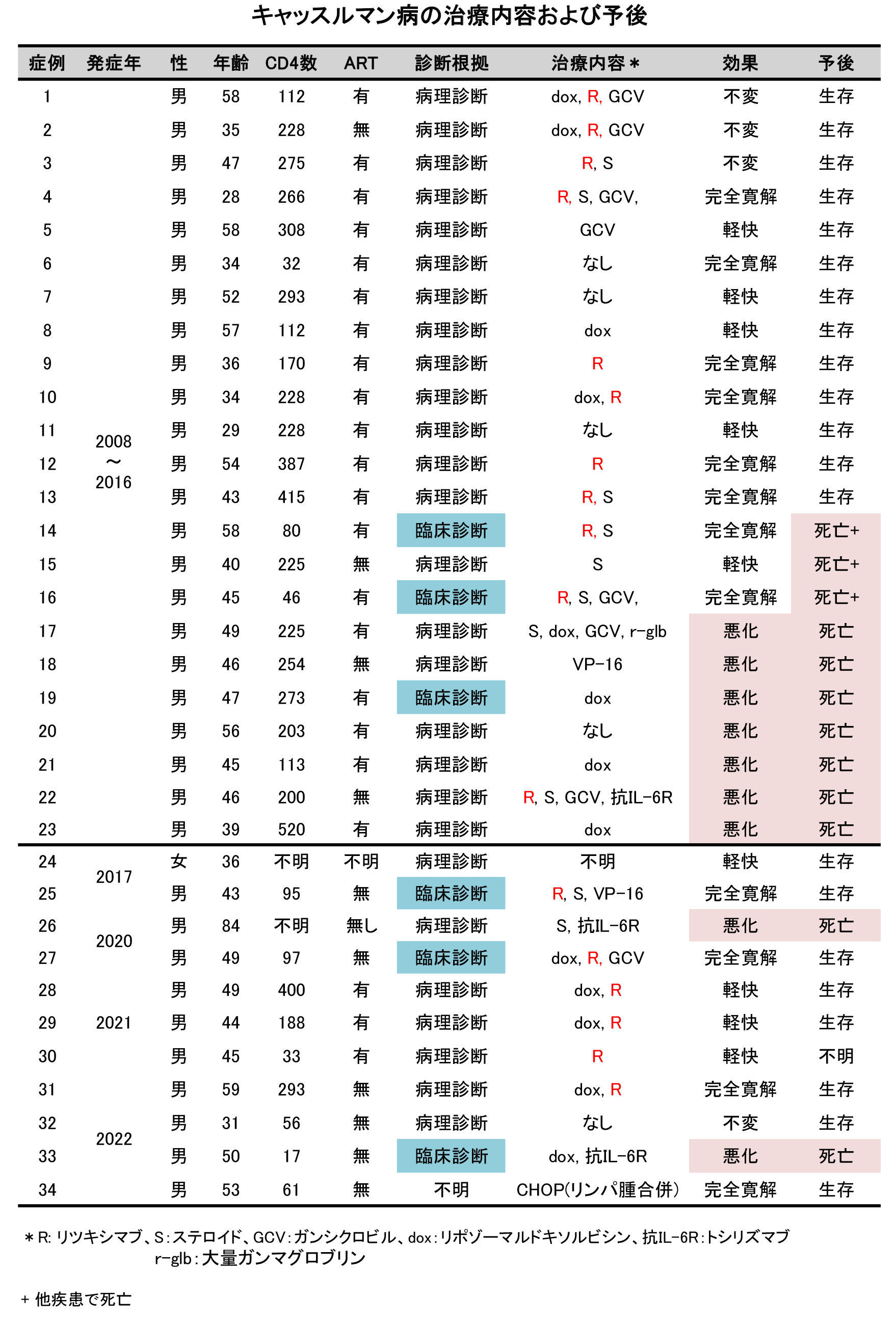

2. HIV関連多中心性キャッスルマン病(MCD)

34症例が集計された。結果を表1に示す。2020年~2022年の3年間の報告数は8例であり、15年間の全症例(n=34)の23.5%を占めており、MCDが増加傾向にある可能性が示唆された。第2回調査(2017- 2022年)の症例はリツキシマブによる治療導入率が高く、救命率も第1回調査(2008- 2016年)明らかに改善していた( 56.5% vs 81.8%)。全期間を通じて、リツキシマブによる治療が比較的予後良好と関連していることも示された。

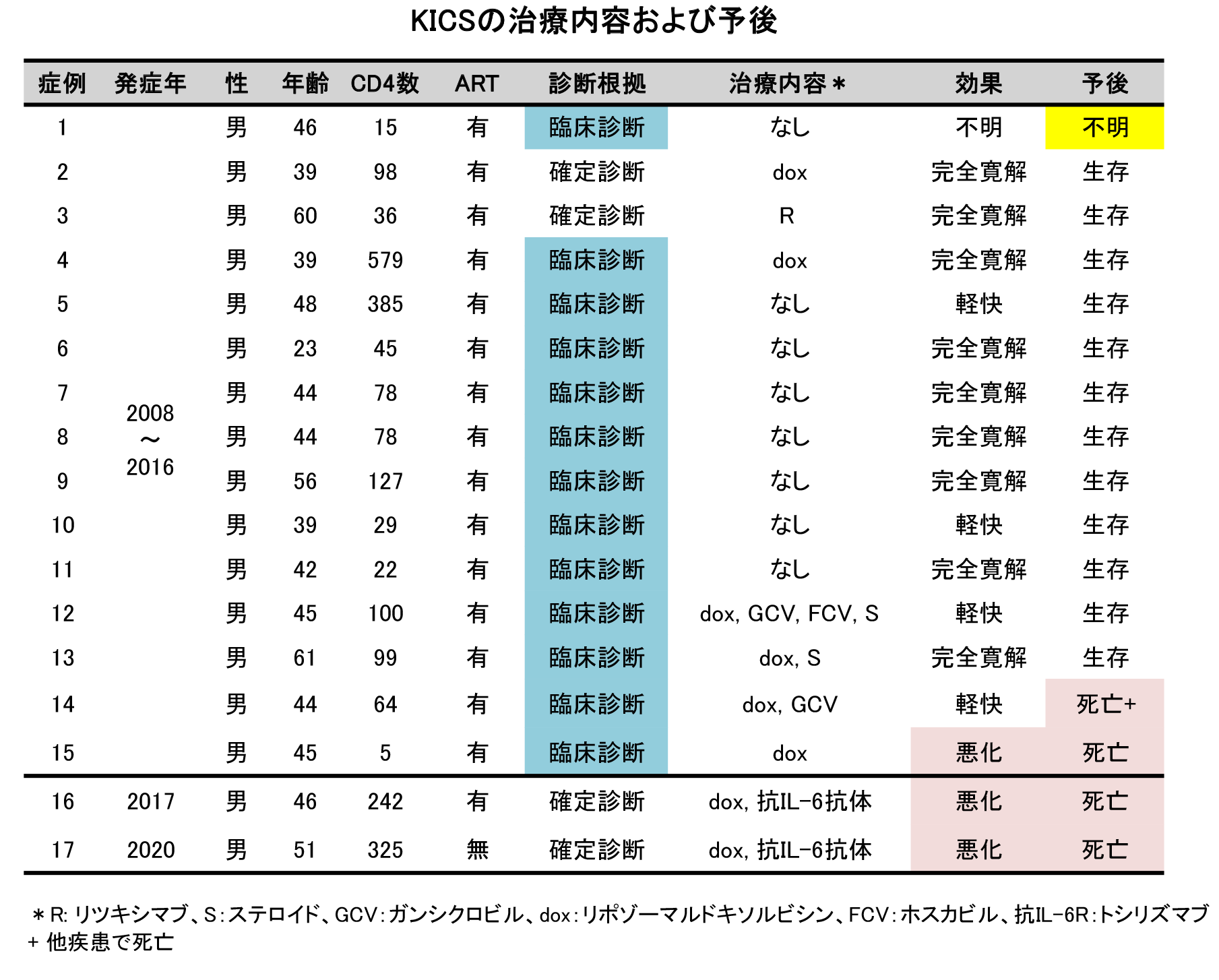

3. KICS:KSHVassociated inflammatory cytokine syndrome

17症例が集計されたが、第2回調査での追加分は2例のみだった。結果を表2に示す。MCDとは異なりKICSは増加傾向は見られず、どちらかと言えば減少している可能性がある。MCDとKICSの臨床的類似性を考慮すると、発生頻度の傾向が全く異なっている点が興味深いと思われる。

本疾患は標準治療が確立されていないが、病態からはMCDと同様にリツキシマブの治療が有効である可能性がある。KICSの死亡例(n=4)は1例もリツキシマブが導入されておらず、今後の症例蓄積が必要であると考えられる。

4. まとめ

これまでの調査で以下の実態が判明した。

・KSの発生頻度は2008年以降、経年的な減少傾向が認められている。

・ART時代においても、KS症例の10%程度でドキシル治療無効例例が存在していた。

・診断1年後のKS病変の治療成績(予後)については、ART早期導入の時代になっても改善傾向はみられていない。気管支・肺KSの予後は他の病変部位と比較して予後不良であり、現在もKSによる死因となっている可能性が示唆される。

・MCDはリツキサンが治療に使用されるようになり、予後が明らかに改善している。KSが減少傾向であるのに対し、MCDは増加傾向である事が示唆された。

・KICSは減少傾向にある可能性がある。ただし、本疾患は疾患概念が比較的新しく、臨床医によって疑わなければ診断は難しいため、見逃されている例もあると考えられるため、引き続き注意が必要であると考えられる。